|

|

그도 <그>를 발견하는 때가 있을까. 염치도 없이 순간순간 만나게 되는 이목구비와 적당히 타협할 수 있는 주름과 위엄으로 가득했던 눈과 늘 진실만을 추구했다고 자부하고 싶은 앙다문 입을 다시 볼 기회가 있을까. 진실과 정의로 가득했다고 믿었던 목소리를 <그>는 다시 듣게 될까. 사랑을 고백하면서 다짐했던 심장의 박동을 다시 느끼게 될까. 친절로 따스했던 그 손으로 나눈 숱한 악수의 추억은 보름달처럼 향기로울까. 그리하여 <그>는 친구나 이웃을 믿을 수 있을까.

하지만 <그>의 영어(囹圄)가 다행이라고 말할 수밖에 없다…….

|

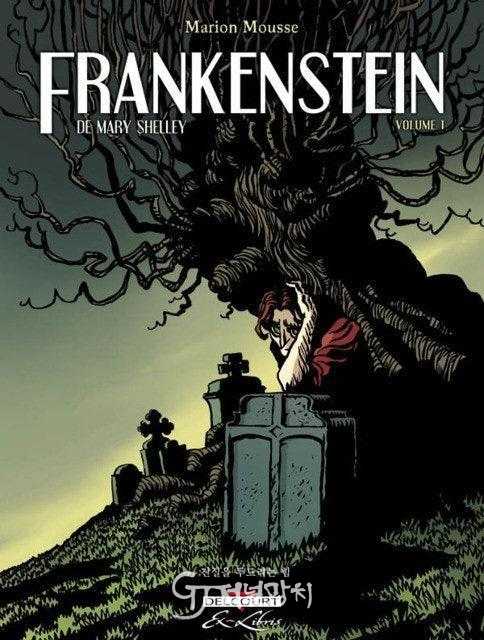

정치와 사회의 격변과 과학의 진보는 인간의 삶을 송두리째 바꾸어 놓았다고 흔히 말한다. 이는 인간의 열망이 끝없는 정복과 탐험의 역사임을 환기시켜 주는데, 끔찍한 이야기일수록 때때로 동화가 되고 에세이가 되고 소설이 되고 또 영화가 되어 불가능에 저항하는 인간을 신성(神性)과 함께 타락의 ‘괴물’로 내던져버리기도 한다는 것이다. 요컨대 <나>의 머리가 아닌데, <나>의 팔다리가 아닌데, <나>의 식욕이 아닌데, <나>의 마음이 아닌데, <나>의 꿈이 아닌데……, 그런데도 모든 게 <나>의 것일 수밖에 없는 <나>는 과연 인간인가 흉측한 괴물인가? 맥박은 정상적으로 뛰고, 눈물은 따스하게 흐르고, 저 멀리 호기심 많은 귀를 낮추고, 허기진 배를 쓰다듬으며 맛좋은 음식을 떠올리면서 발작적으로 의문하게 된다.

‘망치를 든 철학자’라 일컫는 니체는 말한다. “인간은 동물과 초인(위버멘쉬)을 잇는 밧줄이다.” 이때 당신은 실패자인가, 재생 가능한 피해자인가? <그>는 ‘괴물’이며 파괴자일지 모르지만, 창조의 바탕처럼 예측 불가능한 인간의 불행으로 남겨두기로 하자. <그>와 <나>는 가설(假說)의 역사를 살아가는 존재가 아니기 때문이다. 니체는 또 당부한다. “괴물과 싸우는 사람은 자신이 괴물이 되지 않도록 조심해야 한다”고.

|

태어나(만들어져) 인간의 교육을 받지 못한 <프랑켄슈타인>은 악마로 취급받고, 출생 비밀로 인한 슬픔과 고통은 복수심으로 변한다. 사랑을 원했으나 만들어진 인간은 인간의 감정을 몰랐다. 읽고 말하는 법을 배운 다음에는 <아버지>인 인간의 일기를 통해 창조된 <자기>를 깨달으며 파멸을 예감할 수밖에 없는 존재조차 자각할 수 없다. “넌 괴물이야! 인간 행세하지 마!”

하지만 <그>를 불러낸 그들 또한 ‘괴물’이 아닌가? “북극으로 가고 싶어. 북극에선 내가 사람인 사실조차 잊어버리게.” 라는 고백은 차라리 가장 인간적이라는 소회를 남기지만, 저마다의 심지에 공포와 두려움을 사이렌과 화인(火印)으로 남긴다. 고독과 소외에 대한 그의 단말마를 <나>는 들었다. 그리고 <그>가 위선을 반성하고, <그>를 만들어낸 인간들을 향해 울음과 눈물로 <인간>을 호소하기를 바란다.

하지만 <그>의 영어(囹圄)가 다행이라고 말할 수밖에 없다…….

|

감독: 케네스 브래너

출연: 로버트 드 니로, 케네스 브래너

채어린

자유기고가

*본 내용은 지난 2025년 10월 기고문임을 알려드립니다.

GJ저널망치 gjm2005@daum.net

2026.03.03 (화) 17:13

2026.03.03 (화) 17:13